日本海軍 軍縮時代

第一次世界大戦によりヨーロッパ大陸は全域が戦場となり、どの国家も疲弊し国力が低下することとなりましたが、アメリカと日本は戦勝国側の有力国のうちで本土が全く被害を受けなかったこともあり、しかも参戦国からの軍需品の注文を受けるなど国力を増強することができました。それにより国際的な地位が向上することとなり、アメリカはイギリスと肩を並べるほどになり、日本はそれに続く第三の位置づけとみなされるようになります。

日本はヴェルサイユ条約によりドイツがアジアに持っていた利権を受け継ぎ、ドイツの租借地であった中国山東省の権益のほか、アメリカが植民地化しているフィリピンを囲むような形となる太平洋上赤道以北の島々のドイツ統治権も継承します。しかし、アメリカにとっては自国のアジア進出を妨害するものとして警戒すべきことと映り、日本に対する圧力外交を始めます。それに呼応するかのように、日本はアメリカを仮想敵国として軍備増強を推進していく姿勢をとります。

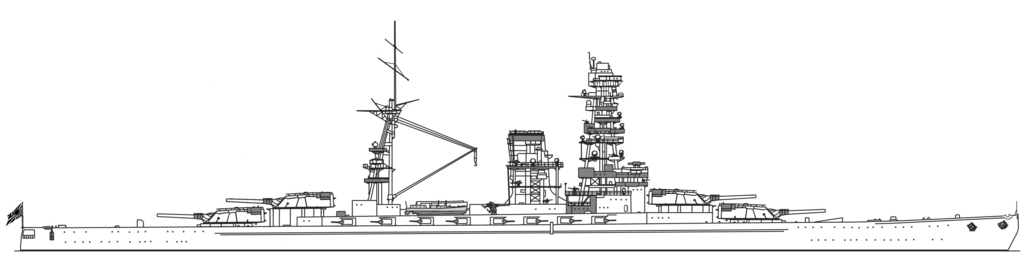

日本海軍は、1920年(大正9年)に海軍増強政策として八八艦隊案を成立させます。これは日露戦争時の六六艦隊を発展させたもので、実戦及び演習の中で一指揮官が統率し連係して攻撃が可能となる艦船数は八隻までと結論付けられ、一艦隊八隻で敵艦隊を挟撃するには最低二艦隊必要になるとのことから八八艦隊という戦法が考案されることになり、1907年(明治40年)の帝国国防方針における戦艦8隻・装甲巡洋艦8隻という計画によって、装甲巡洋艦は巡洋戦艦へと呼称変更しますが金剛型巡洋戦艦4隻が建造され、続けて扶桑型戦艦2隻(「扶桑」「山城」)と改扶桑型となる伊勢型戦艦2隻(「伊勢」「日向」)が建造されます。しかし、アメリカが戦艦を急造しイギリスに匹敵する海軍力を有するようになり、イギリスも戦艦の主砲を17インチ(381mm)と巨砲化を進めるといった現実をふまえ、主砲を41cm砲に統一した八八艦隊案を新たに計画します。八八艦隊計画では「艦齢8年未満の戦艦8隻と巡洋戦艦8隻を主力とする」ということになり、当時最新鋭となる戦艦と巡洋戦艦を毎年建造し8年間で一通り建造し終わると、1年目に建造した戦艦と巡洋戦艦の代替を新たに新造し、それを繰り返していくという壮大なものでした。併せて航空母艦や巡洋艦も戦艦群と同等な優秀艦を建造することが盛り込まれており、しかも海軍は八八艦隊案が成立するとさらなる拡充策として八八八艦隊構想も描いており、その費用は莫大なものとなり国家財政が破綻してしまうほどでした。しかし、国家の存亡に関わるものと考えらていたことから、段階的な推進策がとられ、まずは大正5・6年度の八四艦隊案から始まり、大正7年度の八六艦隊案を経て、大正9年度に八八艦隊案の予算を議会通過させています。八八艦隊の建艦計画としては、まず長門型戦艦1隻(「長門」)を建造し、続けて長門型戦艦1隻(「陸奥」)と加賀型戦艦2隻(「加賀」「土佐」)に天城型巡洋戦艦2隻(「天城」「赤城」)の建造に移り、次に天城型巡洋戦艦2隻(「愛宕」「高雄」)で戦艦4隻と巡洋戦艦4隻を揃えた後、紀伊型戦艦4隻(「紀伊」「尾張」「(仮)駿河」「(仮)近江」)と巡洋戦艦4隻(名称未定)を建造するというものです。

八八艦隊計画の1番艦である「長門」は、1917年(大正6年)8月に呉海軍工廠にて起工され、1920年11月に竣工しています。世界初となる16.1インチ(41cm)砲が搭載された軍艦であり、また建艦中にユトランド沖海戦が起きたため、その戦訓から水平防御の強化と26.5ktという高速性能も実現しており、「長門」は一躍注目を浴びる存在となります。1年遅れで横須賀海軍工廠にて2番艦である「陸奥」も起工されており、世界最大・最強・最高速の戦艦を日本は2隻も保有することになり、そのことが軍縮会議開催により日本の海軍力をセーブしようとする一因にもなります。

ただし、戦艦の建造は日本海軍だけではなく列強各国も同様で、アメリカはダニエルズ・プランという三年計画で戦艦10隻と巡洋戦艦6隻を建造するというものであり、日本海軍の八八艦隊とほぼ同等の建造計画を立案しました。それに対応するようにイギリスも戦艦4隻・巡洋戦艦4隻の建造を計画しますが、第一次世界大戦により疲弊した国力で建艦競争を繰広げることは難しく軍縮への道筋を検討することとなります。軍備拡張による経済負担はイギリスだけの問題ではなく日本においても同様であり、八八艦隊の建造では国家予算の1/3が必要となり、その他に軍艦を保守管理するための費用もかかり、八八八艦隊構想になると財政面からはまるで実現性が感じられないものといえました。アメリカは日本よりも経済的には裕福であったとはいえ国家予算を圧迫するものであり、イギリスからの働きかけもあったことから、アメリカのウオレン・G・ハーディング大統領の提案で、海軍国であるフランス・イタリアを含めた戦勝5ヶ国の軍縮会議をワシントンで1921年(大正10年)11月から開催することとします。

{ワシントン軍縮会議}

ワシントン軍縮会議では、主力艦といえる戦艦・航空母艦・巡洋艦の保有数と排水量の制限が決められ、建造中の艦船は全て廃艦とした上で、アメリカ・イギリス:日本:フランス・イタリアの割合を現保有量を基に5:3:1.75とするものでした。この会議に先立ち日本は建造中の戦艦「陸奥」を突貫工事で一部の装備を未搭載のまま竣工済としたものの、米英は未完成として廃艦対象扱いにしようとします。また日本は、対米戦のシミュレーションで7割の海軍力が必要と試算していたことから保有割合の見直し要求をします。それらを踏まえて交渉が行なわれた結果、排水量見直しは受け入れられなかったものの、「陸奥」については所有することを認めてもらえることとなり、ただしその代わりとして、アメリカは廃棄予定としていたコロラド級2隻の建造を続行することとし、イギリスは戦艦2隻を新造してもよいこととなりました。それにより、アメリカは「コロラド」「メリーランド」「ウェストバージニア」の3隻、イギリスは「ネルソン」「ロドニー」の2隻の超ド級戦艦を保有することとなり、「長門」「陸奥」を加えた7艦をビッグ7と呼ぶようになります。ところで、このワシントン会議では太平洋地域に権益を持つアメリカ・イギリス・フランス・日本がお互いに各国領土を保証する四カ国条約が締結され、それに伴い日英同盟が破棄されています。また、この4ヶ国に加えイタリア・オランダ・ベルギー・ポルトガルと中華民国の計9ヶ国が中国の領土保全と門戸開放について取り決めた九か国条約を結び、日本は山東還付条約を締結させられ中国山東省の権益を手放すこととなります。

ワシントン軍縮条約では、条約締結後10年間は戦艦の新造を凍結した上で保有数と排水量の上限が決められたため、日本海軍は超ド級クラスの金剛型巡洋戦艦4隻(「金剛」「比叡」「榛名」「霧島」)と扶桑型戦艦2隻(「扶桑」「山城」)伊勢型戦艦2隻(「伊勢」「日向」)に最新鋭艦である長門型戦艦2隻(「長門」「陸奥」)の計10隻を保有し、前ド級クラスの旧式戦艦は廃棄あるいは特務艦とすることになります。ただ、前ド級戦艦は実戦には耐えられないとみなされていたため廃棄もやむを得ないものとはいえ、建造からの艦歴は短いものとなりました。また、建造中の戦艦も航空母艦への改装を認められた「天城」と「赤城」の2隻を除き廃棄が命じられ、「加賀」と「土佐」は実弾標的艦として廃棄されることになります。しかし、「天城」が関東大震災により大破し修復不可能となり廃棄処分されることになったため、代替で「加賀」が航空母艦に改装されます。

航空母艦は、当初は水上機用の母艦として存在し偵察哨戒作戦で活用されていましたが、航空機の有効性が認識されるにつれ、陸上機の搭載が求められるようになります。1910年にアメリカで、民間パイロットであるユージン・バートン・イーリーが、軽巡洋艦「バーミンガム」の前甲板の特設飛行甲板から複葉機の離陸を成功させ、翌年には停泊中の装甲巡洋艦「ペンシルベニア」の艦尾に設けた特設飛行甲板に着艦フックを使って着艦することに成功させますが、軍用機による実用性の検証としては不十分なものでした。1917年になるとイギリスが、軽巡洋艦「フューリアス」の前部砲塔を撤去し飛行甲板へと改造して陸上機の運用実験を行ないますが、発艦はできるものの着艦させることはできないという結果になりました。そこで後部砲塔も撤去し飛行甲板を設けて実験を継続しますが、中央部に残された艦橋と煙突が邪魔をし、やはり着艦不可という結果になります。そこで次に、世界初の全通飛行甲板を採用した客船改造航空母艦「アーガス」を1918年9月に建造して離着陸実験を行ないます。航空母艦の短い飛行甲板に着艦させるには着艦制御装置が必要となりますが、「アーガス」の着艦制御装置は不完全なもので安全な運用はできないもののなんとか着艦できるという状態までこぎつけました。その後、フランス海軍やアメリカ海軍が安全な着艦制動装置を作ることに成功し、イギリス海軍もそれにならって1931年に改良を図っています。当時は、イギリスだけでなく日本もフランスも航空母艦は新造ではなく既存艦の改造により調達していましたが、イギリスは1918年1月に最初から航空母艦として設計した「ハーミーズ」を起工します。しかし、「アーガス」やチリ海軍の戦艦「アルミランテ・コクレン」を航空母艦に改造した「イーグル」の運用実績を考慮しながら慎重に建造されたために1924年2月竣工となり、2年近く遅れて起工した日本海軍の「鳳翔」が先に竣工してしまいます。日本海軍は第一次世界大戦時で航空機の有効性を確認しており、列強も航空母艦の建造を推進している状況もふまえ、偵察能力の向上のために本格的な航空母艦の整備を1918年(大正7年)の建艦計画で決定し、新造の航空母艦「鳳翔」を建造することとします。しかし、日本にとっては新設計となる航空母艦の建造は技術的に困難な部分が多々あることから、同盟国であり航空母艦の建造や運用の経験を有するイギリスに支援を求め、軍事技術団を招聘することとし、併せて着艦技術の習得強化も必要であるため、イギリス空軍の退役将校を教官として雇い入れるなど、イギリスの全面的なサポートにより日本の航空母艦建造は進められ、1922年(大正11年)12月に世界に先駆け完成します。竣工時は飛行甲板右舷前部には艦橋が存在しており、また偵察任務で敵艦との交戦をも想定し14cm単装砲が4門装備されており、水上機収容用のデリック(クレーン)も設けられていました。しかし、新しいタイプの艦艇であることから、様々な実験が繰り返され、それに伴う改装が行なわれます。航空機の大型化により飛行甲板に余裕が無くなり艦橋とデリックは撤去されます。また、日本海軍は艦載機用カタパルトを開発できなかったことから、より大きな飛行甲板が必要であり、「鳳翔」も飛行甲板を延長しています。イギリスやアメリカは航空母艦用のカタパルトを開発し運用できていたため、短時間で多くの艦載機を発艦することができ、また船体を小型化することも可能であり、停泊中でも緊急発艦することができましたが、日本海軍は搭載機の離艦時には風上に向かって高速で航行することが求められ、高速性能が必須となり建造や運用時の制約となりました。また、発艦距離を長くとる必要から甲板上の機体数が制限されるという問題も生じることとなります。航空母艦用のカタパルトを実用化できなかったことは、その後の太平洋戦争で、新型の航空機を開発しても発艦距離が不足するような低速艦や小型艦では離陸ができないという実態から、いつまでも旧型機を使い続けなければならないという課題に発展します。

ワシントン軍縮条約では、主力艦である戦艦の新規建造が不可能となったため、各国は戦艦に準ずる存在である重巡洋艦を競って建造するようになり、排水量と搭載砲が条約で定められていたことから条約型巡洋艦と呼ばれることとなります。日本は主砲と魚雷装置による攻撃力強化を推進し、アメリカは砲力は強化するものの魚雷は搭載しない代わり搭載機を増やし航空作戦を重要視しており、イギリスは植民地からの輸送警備を主任務と考えた居住性を重視するといった特徴をみせます。特に日本は、妙高型重巡洋艦(「妙高」「那智」「足柄」「羽黒」)では戦艦に匹敵するような高性能さを認められ、また、駆逐艦も性能強化により今までの倍近い強武装となった特型駆逐艦と呼ばれる吹雪型駆逐艦(総計24隻)を完成させたことから、他の列強各国に脅威を与え警戒されるようになります。このような建艦技術の発達は、あらためて軍備拡張の激化を招くこととなり、巡洋艦以下の補助艦に対しても制限をする必要があると意識されるようになり、1927年(昭和2年)6月にアメリカのクーリッジ大統領の提唱で、アメリカ・イギリス・日本の代表がジュネーブに集まり軍縮会議が開かれます。日本は協調路線で臨みますが、アメリカの「比率主義」とイギリスの「個艦規制主義」が対立し妥協が得られることなく決裂してしまいます。そこで、イギリスとアメリカが事前に予備交渉で調整を図った後、あらためてイギリスのラムゼイ・マクドナルド首相の提唱により、1930年(昭和5年)1月からロンドンにてフランス・イタリアも参加する形で再び海軍軍縮会議が行なわれることになります。

{ロンドン軍縮会議}

ロンドン軍縮会議は、主に巡洋艦・駆逐艦・潜水艦といった補助艦の保有制限を合意を図るものとして開催されました。しかし、フランスとイタリアは潜水艦の保有量制限などについて反発があり調印しませんでしたが、アメリカとイギリスは日本の海軍力を抑えることを目的としていたため、残った三国で会議は進められ調印が行なわれます。

巡洋艦は、主砲の砲口径により6.1インチ(155mm)超をカテゴリーa(重巡洋艦)と、6.1インチ以下をカテゴリーb(軽巡洋艦)に分けることが決まり、それぞれ合計排水量の制限が設けられ、アメリカ:イギリス:日本の比率は重巡洋艦が10.00:8.10:6.02で軽巡洋艦は10.0:13.4:7.0とされます。これは妙高型重巡洋艦を意識したもので、日本は既に完成済の改妙高型である高雄型重巡洋艦を含めると制限枠いっぱいとなり、続く最上型と利根型は砲口径6.1インチ以下の軽巡洋艦として建造されることとなりました。そのため、艦名は軽巡洋艦に与えられる河川名であり、太平洋戦争準備のために主砲を203mmに換装した後も公式(対外的)には軽巡洋艦としています。駆逐艦については、主砲は5.1インチ以下とし排水量は600tを超え1850t以下のもので、かつ1500t超の艦は合計排水量の16%と細かく規定され、合計排水量の比率はアメリカ:イギリス:日本は10:10:7とされました。これは、日本が保有する特型駆逐艦を制限することを目的としたものでした。潜水艦は、主砲は5.1インチ以下で排水量の上限を2000tとしますが、3艦に限っては主砲6.1インチ以下で2800tを認め、合計排水量は各国とも同じとしました。その当時の日本海軍はまだ潜水艦の建造技術が遅れており、アメリカにとっては既に建造済であった3隻の大型潜水艦の保有を認める特例が付いた有利なものでした。補助艦だけでなく、戦艦についても建造中止措置の5年延長や既存艦の削減も織り込まれました。それにより、イギリス5隻、アメリカ3隻、日本1隻の戦艦が廃艦とされましたが、各国1隻ずつは武装・装甲・機関の一部軽減を条件に練習戦艦としての保有が認められ、これにより日本で対象となった「比叡」は改造されることになりました。

この軍縮条約では、日本の補助艦全体の保有率は対米比「6.975」とされ対英米7割の希望に対し「0.025」抑えられた結果となり海軍軍令部は条約拒否を唱えますが、政府としては条約を批准することとします。しかし、ワシントン軍縮会議に引き続きロンドン軍縮会議でも日本の要望が満たされないにもかかわらず調印されたことに対し、議会で統帥権干犯問題が提起され、このことが後に統帥権を主張する軍部の独走を許すきっかけを作ってしまいます。また、この軍縮条約の制約内で重武装な軍艦を建造したことから、友鶴事件と第四艦隊事件を引き起こすことになります。友鶴事件は、条約の制限外だった基準排水量600t以下の水雷艇「友鶴」に駆逐艦と同等の重武装をしたために復原性が不足することとなり、1934年(昭和9年)3月12日に行なわれた荒天下での夜間演習中に転覆してしまったというものです。この事件を契機に海軍は保有艦艇の復原性改善工事を終えたものの、翌1934年に第四艦隊事件を起してしまいます。昭和10年度海軍大演習のために臨時編成された第四艦隊が艦隊対抗演習を実施することとした9月26日はちょうど台風が接近中でしたが、台風克服も訓練上必要と判断され航行を続けていたところ、荒波により複数の艦艇が衝突してしまい、転覆や沈没は無かったものの参加41隻のうち半数といえる19隻が損傷するという海難事故が発生してしまいます。しかも当時最新鋭であった特型駆逐艦の「初雪」と「夕霧」は艦橋付近から前の艦首部分が切断されてしまいます。戦闘力向上から重武装となるも軍縮条約により規定の排水量を守らなければならないため、軽量化が優先されてしまい船体強度が犠牲になったことが原因として考えられました。そこで、軍縮条約下で建造された全艦艇をチェックし、友鶴事件と併せて船体強度確保のための補強と復原性改良のための武装一部撤去(軽量化)という対策が全艦に対し行なわれることとなりました。

日本海軍の技術力向上としては、酸素魚雷の開発が挙げられます。それまでの魚雷は空気を燃料と混合して燃焼させて動力を得る仕組みですが、燃焼に必要なのは酸素のみです。そこで、純酸素を使うと燃焼効率は向上し、また空気中の80%程を占める酸素以外の気体が不要となり、より多くの炸薬を搭載することができ、高速でかつ長射程を実現できます。不要となる酸素以外の気体を排出する必要がなくなることで魚雷の航跡が消えるという大きなメリットも生まれます。ただ、酸素は反応性が高いことから容易に爆発すると危険性があったため、列強各国は開発途中で断念する中、唯一日本だけが酸素魚雷の開発に成功し太平洋戦争で運用させています。

1934年から軍縮条約改正を目的とした第二次ロンドン軍縮会議開催に向けた予備交渉が始まります。日本は過去二度の軍縮会議で対米七割の要求を拒絶されていることとふまえ、軍縮条約からの脱退も視野に入れ保有割合の撤廃を求め、いっそのこととして戦艦と空母の全廃までも主張します。これに対し、アメリカは自国のアジアでの権益を日本に脅かされることを憂慮し、現行と同等の保有割合を継続することを主張します。イギリスは、欧州で再びドイツが国力を増強させてきたことへの対抗を優先とし、そのために巡洋艦を建造し増強したいという意向があり、アメリカが求めている保有割合を堅持する方針よりも、むしろ日本と不可侵条約を締結することによりアジアでの権益保全を図りたいと考えている状況でした。しかし、イギリスとしてはアメリカと敵対することは避けたいと考えており、そこで日本・アメリカ・イギリスの三国間で相互不可侵条約を結び、軍事力は三国間の協定として調整するという提案をします。イギリスとアメリカは、この軍縮条約体制は、まだ比較的小国である日本にとっては勢力圏がアジア周辺にしか及んでいない現状ではむしろ有利な条件とみなしていたという背景があります。ところが、日本は軍事力増強を第一とする海軍主導で交渉を進めていたため、イギリスの提案は結局のところ日本にとって現状を改善するものではないとされ進展するには至らず、逆にアメリカは日本の軍事力抑制を必須と考えていたことからイギリスに対日共同戦線を働きかけ、日米の対立が平行線のまま解消されることはなく、予備交渉は行き詰ったまま打ち切られます。そして、1934年12月になり日本はワシントン軍縮条約からの脱退を通告し、2年後の1936年末に期限切れとなることが決まります。第二次ロンドン軍縮会議は1935年12月から開催されましたが、翌年1月になり日本は脱退を決め、これにより日本の軍縮時代は終わりを告げ、大和型戦艦の建造を計画するなど、軍備増強への道を走り始めます。ちなみに、第二次ロンドン軍縮会議は、イタリアもエチオピア侵略により脱退することとなり、最終的にはイギリス・アメリカ・フランスの三ヶ国となり、フランスの意向をふまえた質的制限を主体とした条約として締結されます。また、エスカレータ条項という、ワシントン海軍軍縮条約の批准国が第二次ロンドン軍縮条約を調印しなかった場合は、戦艦空母等の保有枠を増大させるといった制限の緩和が規定されており、日本の脱退によって1938年に発動されることとなり、日本だけでなく列強各国も太平洋戦争に向けた軍拡時代に突入します。

【八八艦隊の幻の艦艇】

加賀(かが)土佐(とさ)

八八艦隊計画の戦艦の3番艦が「加賀」で4番艦が「土佐」であり、1番艦「長門」の拡大改良型として1920年(大正10年)に起工された。建艦の計画は1917年度の八四艦隊案に遡るが、設計時は長門型戦艦を発展させたもので41cm45口径の連装主砲が4基8門から5基10門へと増加し、最新式ボイラーの導入で1本煙突となっている。防御面は、設計時からユトランド沖海戦の戦訓が取り入れられ、長門型戦艦よりも強靭なものとなっており、煙突の防御も施されている。両艦とも1921年に進水しているが、ワシントン軍縮条約により建設中戦艦の廃棄が決まり、ともに対象となり横須賀まで曳航される。ところが、1923年9月1日に発生した関東大震災で、条約により巡洋戦艦から航空母艦へ改装されるはずであった巡洋戦艦「天城」が修理不能の損傷を受けてしまい、そこで横須賀に繋留されていた「加賀」が代替として航空母艦へと改造されることとなる。航空母艦となった「加賀」は日本海軍の主力空母として活躍するものの、1942年(昭和17年)6月のミッドウェー海戦で沈没する。一方「土佐」は標的艦となり、1924年6月から数ヶ月に渡る実験に従事した後、1925年2月に高知県沖で自沈処分される。実験では、徹甲弾が落下角度により水中弾として直進貫通し炸裂することがわかり、九一式徹甲弾の開発や効果測定が行なわれている。また、砲弾や魚雷などの実弾標的とされたことから防御性能の検証といった各種データは、その後に建造された軍艦の設計に活かされることとなる。

天城(あまぎ)赤城(あかぎ)高雄(たかお)愛宕(あたご)

八八艦隊計画の巡洋戦艦の最初の4隻が「天城」「赤城」「高雄」「愛宕」である。加賀型戦艦と同じ攻撃力である41cm45口径連装主砲5基10門を有しながら、速力は3.5ktアップさせて35ktとなる高速艦として設計され、装甲も加賀型戦艦よりは劣るものの長門型戦艦よりは強固となる計画であった。ところが、ワシントン軍縮条約の締結により全て廃棄されることとなるが、2隻だけは改装により航空母艦への転用が認められていたため、1920年(大正9年)12月に起工済であった「天城」と「赤城」の2隻を改造対象とし、起工間もない「高雄」と「愛宕」は解体処分されることとなる。しかし、「天城」は1923年9月1日の関東大震災で修復困難な損傷を受けてしまい廃棄せざるを得なくなり、廃棄予定であった戦艦「加賀」が航空母艦へ改造されることとなる。ちなみに「加賀」と「赤城」が航空母艦に改造されることで、条約にて割り当てられた排水量の大半が使われてしまうこととなり、当初計画されていた航空母艦「翔鶴」の建造が中止となった。「赤城」は呉海軍工廠に置かれていたため、予定通りに航空母艦へと改造された後、日本海軍の主力空母として活躍することとなるが、1942年(昭和17年)6月のミッドウェー海戦で「加賀」とともに沈没する。

紀伊(きい)尾張(おわり)

八八艦隊計画の9号艦から12号艦となる戦艦として紀伊型戦艦が考案され、そのうちの先行する2隻が「紀伊」と「尾張」である。当初は加賀型戦艦に準じて一部改良した型として追加建造を検討していたが、アメリカが建造中のサウスダコタ級戦艦の主砲が40m50口径12門という攻撃力を持ち防御力でも加賀型戦艦を上回るとの情報を得たことから、それに対抗できることが求められるようになる。41cm砲の50口径化や3連装砲塔、そして46cm砲などの研究や検証が行なわれたが、八八艦隊実現が第一命題であることから、9号艦と10号艦は1921年(大正10年)度には起工する必要があるため、兵装や機関は天城型巡洋戦艦を踏襲するものの装甲を加賀型戦艦よりも強化するという設計に決められた。装甲を強固することにより、赤城型巡洋戦艦に比べ速度は低下することとなるが、それでも29.75ktという高速になると計算されており、実現すれば戦艦と巡洋戦艦の違いが事実上無くなる高速戦艦となり、速度差からアメリカの戦艦を個別に捕捉し撃破することが可能となるものであり、この紀伊型戦艦の構想に脅威を覚えたアメリカがワシントン会議開催を決めたという話がある。起工前にワシントン軍縮条約が締結されたために「紀伊」「尾張」は建造中止となり、11号艦・12号艦も白紙となった。

13号艦

八八艦隊計画の赤城型に続く巡洋戦艦として考えられていたのが13号艦型巡洋戦艦である。しかし、紀伊型戦艦において巡洋戦艦と戦艦の区別が無くなるとされていたため、八八艦隊計画の書類上は巡洋戦艦であるが、最強の高速戦艦という位置づけになるはずであった。ワシントン軍縮条約締結により建艦計画が破棄され情報が現存していない状態にあるため、どのような設計を計画していたかは不明であるが、アメリカが建造を計画していたサウスダコタ級戦艦を上回る攻撃力が要求されていたとすると、主砲は46cm砲とし4基8門装備する計画であったのではないだろうか。この後、軍縮時代が終わりを告げると、日本海軍は大和型戦艦で45口径46cm砲を搭載する。